この記事では、過去に作業療法に通っていた手先が不器用な我が子が、日々取り組んでいる訓練方法をお伝えします。日常生活の中で楽しく行える簡単なものばかりなので、参考になさってください。

手先が不器用で日常生活や学校生活で困っているお子様は、少しでも困り事を減らしてあげる取り組みをしてあげた方がよいのではないかと考えています。

「皆が当たり前にできることなのに自分にはできない」という日々はとても辛いものですし、実際に生活の中で本人が困るからです。そしてもっと注意しなくてはならないのは、周囲から「やる気がない」とか「だらしない」という評価を受け続け自己肯定感までも低くなってしまうことではないでしょうか。

コインを使った訓練

これはナツメ社の「感覚統合あそび」という本の中にある遊びを参考にしたものです。

実際行ってみると、不器用な子にとっては普段あまり使わない手先の動きがたくさんあり非常におすすめです。

①

コインをなるべくたくさん握って大皿やお盆に移す遊びです。不器用な子どもは静かにそっと置くという動作が苦手な場合が多いので、なるべく静かに置くように指導します。

②

小さい瓶や缶にこぼさないように握ったコインを入れます。握り加減の調節が学べるそうです。

③

めいっぱい握ったコインを容器に均等に分ける遊びです。重さや量の予測力が育つそうです。

④

片手でコインを何枚か持ち、一枚ずつ親指でコインを押し出す練習です。不器用な我が子にとっては意外と難しい動作のようです。

⑤

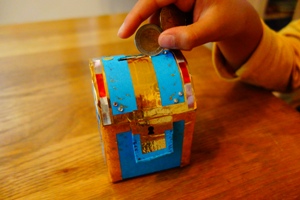

一枚ずつ送り出したコインを貯金箱に入れます。我が子を見ていると、④の動作ができても穴に一枚ずつ入れるという動作が加わることで、④よりさらにやりにくくなった様子でした。

料理のお手伝いはいろいろな訓練になる

お料理のお手伝いと言っても侮れません。不器用な子にとって難しい動作がたくさんあります。楽しく行うことが最も大切なので、簡単なものから少しずつ行ってみるとよいですよ。

ある日の朝ごはんのお手伝い風景をお伝えします。

◆卵の殻を割る

◆卵をかき混ぜる

◆バナナの皮をむく

◆果物を切る

バナナとキウイを切りました。キウイは水分が多くすべりやすいため非常に危険でした。ゆっくり包丁で切るという調節が難しく、突然ものすごい力で振り下ろすこともありました。ご注意くださいね。バナナは切りやすいのでおすすめです。

◆キウイの皮をピーラーでむく

むきにくく、且つすべって手を添える場所が難しいので危ないです。しかし親の目の行き届く状態であれば、少し危険な思いを経験させることも大切かもしれません。

◆牛乳をこぼさずに注ぐ

この日はこぼしてしまいました。ゆっくり加減しながら注ぐのは不器用な子どもにとっては難しいものです。特にパックが満タンだと勢いがついてこぼしやすくなります。こぼすことも次への学びにつながりますので、長い目で見てあげましょう。

◆果物を均等に分け皿に盛る

◆ヨーグルトを皿に盛る

◆コップの中身をこぼさないようにテーブルまで運ぶ

◆お盆の上のものがこぼれないように配膳する

◆ケチャップやハチミツを適量かける

ちょうどよいところで止めるという動作がなかなか難しいようで、大量のハチミツが入ったヨーグルトが完成しました。

定番のひも結び

蝶結びの前にまずは基本の真結びを教えます。

たくさん練習していますが、未だによく間違えます・・・・・・。

色が途中で何色かに変化するダイソーの毛糸の先端に、ほつれ止め用のセロテープを巻き付けて使っています。糸の色が変わると「次は○○色の糸を引っ張って」というように指示が出しやすいのでおすすめです。

出来る方は蝶結びも練習してくださいね。

やっぱり折り紙はすごい

我が子を見ていると、やはり折り紙を折るのは器用でないと難しいと思い知らされます。端と端を揃える、指を入れてきれいに開く、折り線をきちんとつける、細かい部分を折るなどなど一つ一つでつまずきます。

3回で折れるものや5回で折れるものなど簡単なものから作り自信を育ててあげたいですね。簡単な折り紙の折り方を書いた本を作業療法の先生に薦められ、我が子にも購入しました。本当に折り紙が苦手なお子様にお薦めです。

【追記】小学3年くらいまで、この本で折り紙をしていました。

ジェンガで調節力の訓練

ジェンガは積み木をそーっと抜き取り、上に積んでいくハラハラドキドキのゲームです。微妙な手の調節力が必要となり、遊びながらの手先訓練にちょうどよいと思います。

DCD(発達性協調運動障害)について

DCD(発達性協調運動障害)という言葉をご存じですか。

極端に不器用であったり、極端に運動が苦手である場合はDCDという発達障害の可能性があるそうです。

我が子は

- 箸や鉛筆やハサミなどの道具を上手く使えない

- ひも結びやボタンとめ、着替えなどが上手くできない

- 縄跳びなど運動全般が苦手

などの特性が小学生になった今でもあり、調べているうちにDCDという言葉に出会いました。我が子は恐らくこのDCDに当てはまるのだと思います。

割合としては6~10%程度いるとのことで、30人のクラスであれば2~3人はいる計算になります。自分の子供時代を思い起こせば、一定の割合でその様な特徴を持つお子様がいたように感じます。

そんな時は、あまり深く考えずに適切な支援を行うことに注力した方がよいと思います。

以前我が子が通っていた療育では、訓練を続けていれば皆と同レベルは無理であっても、日常の困り事の多くは軽減するはずだとアドバイスをいただきました。そして我が子も少しずつ成長して今のところ通常級に通っています。

心配しすぎて初めから医療機関や民間の療育スクールに行くのではなく、お住まいの市町村に相談窓口があれば、まずは相談してみるのがおすすめです。また、書籍を活用するのも一つの手段だと思います。

我が子は、楽しく日常生活を送れるようになることを第一目標にしています。

親の心構え

療育に通うことに抵抗を感じたり、周囲からの厳しい意見に落ち込んだり、子供の将来が不安になったり・・・・・・。そんな経験を持つ私が考える、不器用なお子様を持つ親御さんへのメッセージがあります。

まず困っている子供の状況を親が一番に理解してあげるということです。

場合によっては私達親子のように市町村の支援が必要になるかもしれません。

子供の状況が理解できれば次に何をしてあげる必要があるのかが見えてきます。子供への適切な支援は大変重要なことだと思います。

その一方で、苦手なことをある程度許容するのか、それとも重点的に対応するのか判断することも、同じように大切だと感じています。

多少目をつぶる分野と重点的に訓練を積む分野の判断は、親が一番わかると思うのです。

運動が苦手な子にスポーツ選手になる夢を託しても難しいですが、楽しく体を動かすことを教えることは可能です。絵を書くのが苦手な子でもコンピューターグラフィックを使えば何か道が開けるかもしれません。

人並みを目指すよりも日常の困り事を軽減させ自信をつけてあげ、その子に合った道を探すのがよいと感じます。

療育の先生から聞いた話ですが、運動が苦手な子でも取り組みやすいスポーツは水泳だそうです。何か一つ運動をさせたいとお考えの方は参考にしてみてください。

これからも楽しく体を動かして、ゆっくりと育つ子供の成長を見守りたいと思っています。

【関連記事】