小学2年生・算数文章題が苦手な子のために、基礎となる『足し算と引き算』問題を解くコツを、

- ざっくりと内容を把握する。

- じっくり考えながら読む。⇒ パターンはどっち?

「全体と部分の問題」OR「比べる問題」の図にしよう! - 図を見ながら式を立てて解く。

という3ステップで、 子供が自分の力で解けるよう順を追って丁寧に説明していきます。

2回に分けての更新となり、今回はその第2弾です。

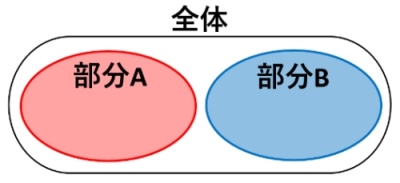

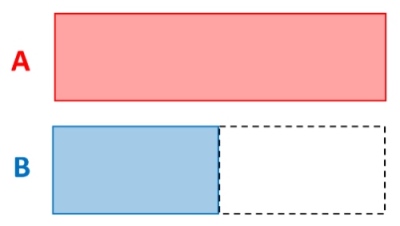

この記事では、

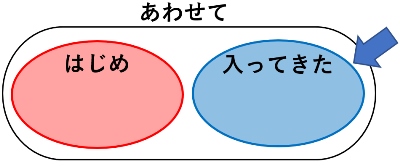

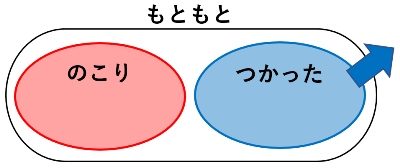

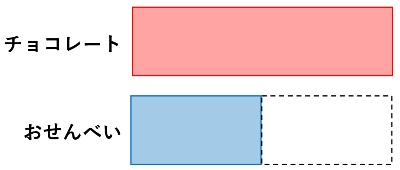

「全体と部分の問題」を、

の図で表します。

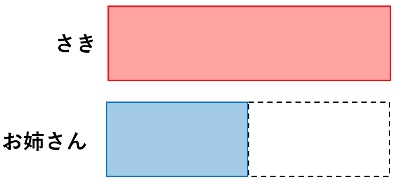

一方「比べる問題」は、

の図で表して説明します。

文章題「足し算・引き算」~解き方の概要

速読日本一の角田和将さんの書籍の中に、このような言葉があります。

「見たことがある」と感じるところが多ければ多いほど、二回目以降ラクに読めますし、書いてある内容もすんなり覚えられます。

引用:5分見るだけでどんな人でも高速で本が読めるようになるドリル

私の息子は、読むことが苦手です。

読むことが苦手であると、文章題を見ただけで難しいと感じてしまう傾向があると感じています。

そのような子供達のために、まず第一にお薦めしたいのが、大まかにどんな問題なのかをつかむことです。

「足し算なのか引き算なのか?」や「式はどうなるのか?」など細かいことは後回しです。

それが掴めたら、第二に問題を図にしてみることです。図と言っても簡単です!

基本的には「2つの図」しか使いません。

そして最後は、図を見ながら式を立てて解きます。

この3ステップに沿って、次章から具体例を挙げて説明していきます。

文章題「足し算・引き算」~演習9問

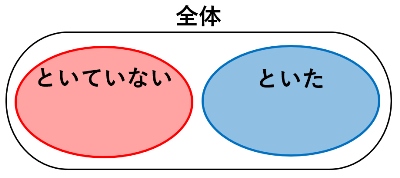

【もんだい1】

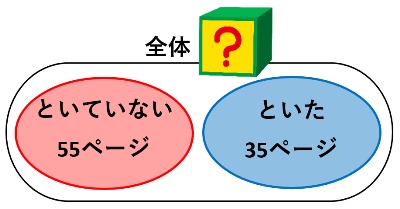

ドリルを35ページといたので、のこりが55ページになりました。

このドリルはぜんぶで何ページありますか。

①ざっくり読む。

ドリルをといた。 ⇒ といたページと、といていないページがある。

②じっくり読んで図にする。

この図の中に、分かっている数字を入れてみましょう!

「全体と部分の問題」になります。

(今回は全体を求めます。)

③図を見ながら式にする。

図の「はてなマーク」を求めるには、次の式になります。

55+35=90

答えは90ページになります。

【もんだい2】

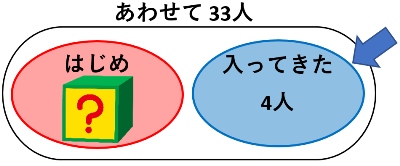

何人かでおにごっこをしていたら、あとから4人のお友だちが入ってきて、あわせて33人になりました。

はじめから おにごっこをしていたのは何人ですか。

①ざっくり読む。

おにごっこをしていたら、後から人数がふえたよ。

②じっくり読んで図にする。

この図の中に、分かっている数字を入れてみましょう!

「全体と部分の問題」になります。

(今回は部分を求めます。)

③図を見ながら式にする。

図の「はてなマーク」を求めるには、次の式になります。

33-4=29

答えは29人になります。

【もんだい3】

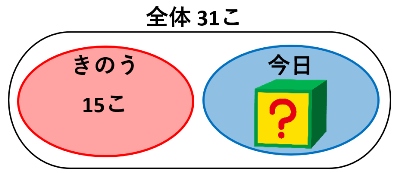

きのう、メダカがたまごを15こ うみました。

今日もたまごをうんだので、たまごの数はあわせて31こ になりました。

今日うんだたまごの数は何こですか。

①ざっくり読む。

きのうと今日、メダカが たまご をうんだよ。

②じっくり読んで図にする。

「全体と部分の問題」になります。

(今回は部分を求めます。)

③図を見ながら式にする。

図の「はてなマーク」を求めるには、次の式になります。

31-15=16

答えは16こ になります。

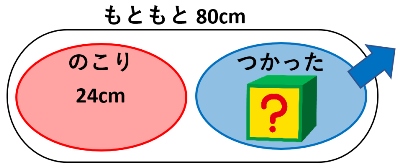

【もんだい4】

80cmの毛糸を何cmか切りとって工作につかったところ、のこりが24cmになりました。

つかった毛糸は何cmですか。

①ざっくり読む。

毛糸を使って長さがへったよ。

②じっくり読んで図にする。

この図の中に、分かっている数字を入れてみましょう!

「全体と部分の問題」になります。

(今回は部分を求めます。)

③図を見ながら式にする。

図の「はてなマーク」を求めるには、次の式になります。

80-24=56

答えは56cmになります。

【もんだい5】

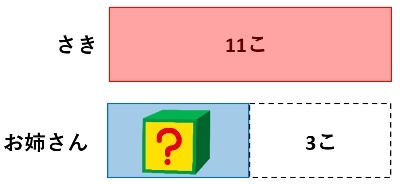

さきさんはスタンプラリーでスタンプを11こあつめました。

さきさんがあつめた数はお姉さんがあつめた数より3こ多いそうです。

お姉さんがあつめたスタンプの数は何こですか。

①ざっくり読む。

スタンプの数を「比べる問題」だな 。⇒棒グラフを書こう!

②じっくり読んで図にする。

まず、どちらが多いか見てみましょう。

「さきさんがあつめた数はお姉さんがあつめた数より3こ多いそうです。」

この一文から、さきさんの数の方が多いとわかりますね。

多い方を上側にして棒グラフを書いてみましょう。

この図の中に、分かっている数字を入れてみましょう!

③図を見ながら式にする。

図の「はてなマーク」を求めるには、次の式になります。

11-3=8

答えは8こ になります。

【もんだい6】

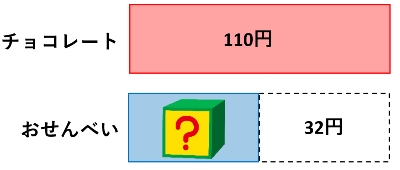

チョコレートが110円で売っています。

おせんべいのねだんはチョコレートより32円やすいそうです。

おせんべいのねだんは何円ですか。

①ざっくり読む。

ねだんを「比べる問題」だな 。⇒棒グラフを書こう!

②じっくり読んで図にする。

まず、どちらが高いねだんか見てみましょう。

「 おせんべいのねだんはチョコレートより32円やすい そうです。」

この一文から、チョコレートのねだんの方が高いとわかりますね。

ねだんが高い方を上側にして棒グラフを書いてみましょう。

この図の中に、分かっている数字を入れてみましょう!

③図を見ながら式にする。

図の「はてなマーク」を求めるには、次の式になります。

110-32=78

答えは78円になります。

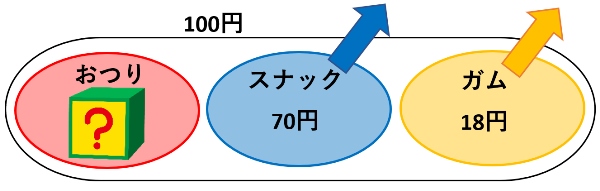

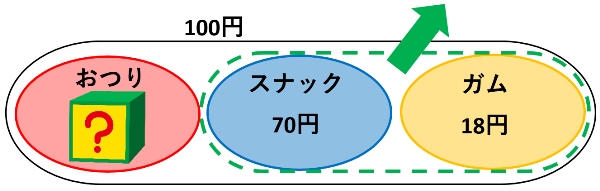

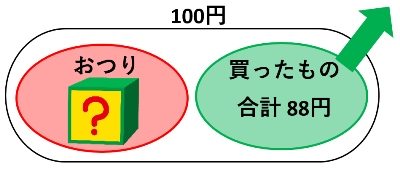

★【もんだい7】~ はってん

おこづかい100円で、70円のスナックと18円のガムを買いました。

おつりはいくらですか。

①ざっくり読む。

100円でおかしを2つ買ったよ。

②じっくり読んで図にする。

買った金がく(へった金がく)をまとめて、「全体と部分の問題」の図にしてみましょう!

買ったものの合計金がくは、

70+18=88

なので、88円になります。

「全体と部分の問題」になりました。

(今回は部分を求めます。)

③図を見ながら式にする。

図の「はてなマーク」を求めるには、次の式になります。

100-88=12

答えは12円になります。

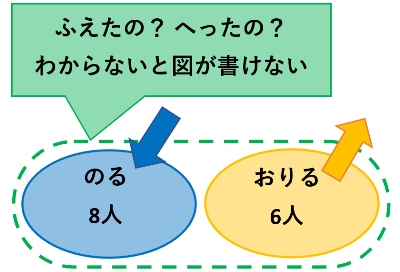

★【もんだい8】~ はってん

バスにじょうきゃくが28人のっていました。

バスていで8人のってきて、6人がおりました。バスには今何人がのっていますか。

①ざっくり読む。

バスの中の人数が増えたり減ったりしている。

⇒結局、バスの中の人数は増えたのか減ったのかわからない。

②じっくり読んで図にする。

増えたのか減ったのか、数の増減がわからないと図に表せません。

増減だけ先に求めておくとわかりやすいですよ!

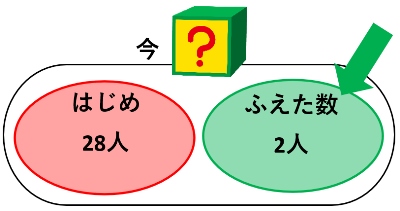

乗った人数>降りた人数 なので、バスの中の人数は増えたことがわかります。

増えた人数を求める式は、

8-6=2

バスの中の人数は2人増えたことがわかりました。

これを改めて図に表すと、次のようになります。

「全体と部分の問題」になりました。

(今回は全体を求めます。)

③図を見ながら式にする。

図の「はてなマーク」を求めるには、次の式になります。

28+2=30

答えは30人になります。

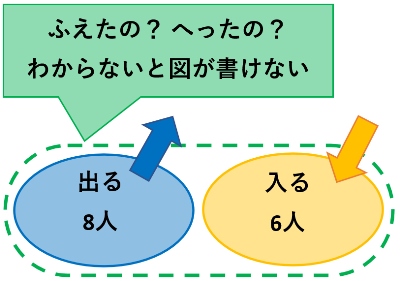

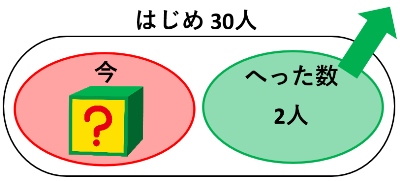

★【もんだい9】~ はってん

お店におきゃくさんが30人いました。

しばらくすると8人が店を出ていき、6人が店に入ってきました。

今お店の中にいるおきゃくさんは何人ですか。

①ざっくり読む。

店を出ていく人と入ってくる人がいる。

⇒結局、店の中にいるおきゃくさんは増えたのか減ったのかわからない。

②じっくり読んで図にする。

出る人数>入る人数 なので、店にいる人数は減ったことがわかります。

減った人数を求める式は、

8-6=2

店にいる人数は、2人減ったことがわかりました。

これを改めて図に表すと、次のようになります。

人数が「減った」ので、はじめにいた人数30人が「全体」の数になりますね。

「全体と部分の問題」になりました。

(今回は部分を求めます。)

③図を見ながら式にする。

図の「はてなマーク」を求めるには、次の式になります。

30-2=28

答えは28人になります。

基礎固めにお薦めのドリル2選

小学2年生・算数文章題が苦手な子に向けて、基礎固めにお薦めのドリルを2種類ご紹介します。

選定の基準は、次の通りです。

- 読みやすさ(文字の大きさ、行間、カラー印刷など)

- シンプルさ

- やり切れる量かどうか

- 基礎力の定着に繋がるかどうか

◆毎日のドリル 文章題 算数 小学2年生(学研)

1回あたり、1枚(裏と表)という構成で、基礎的な問題をしっかり反復学習することができます。

このドリルの大きな特徴は、解説や図が丁寧だという点です。

表面は図やヒントが多く子供一人でも取り組みやすくなっており、裏面はほぼ問題のみという構成です。表面が理解できれば、裏面も解けるというくらいの基礎的な問題を反復学習することできます。

ごくまれに応用問題もありますが、難しい問題にはヒントが書かれています。

解答にもアドバイス文などが掲載されており、答え合わせをする時にも役立ちます。

やる気を維持するための、学習アプリ(無料ダウンロード)もあり、勉強管理もしやすい工夫がされています。

◆小学2年 算数 文章題 早ね早おき 朝5分ドリル(学研)

朝5分というだけあり、1回あたりの問題数は3問程度で、とてもやる気を維持しやすいドリルです。

ドリル自体も小さいです。

問題の前に1題だけ例題があり、例題には解き方が示されています。

裏面はフリーページで、間違えた問題の解きなおしなどに使えます。

要所要所で登場する練習問題は、1回あたりの問題数が3問程度です。

練習問題は、今までの問題が理解できていれば解けるレベルなので、図などの解き方のヒントはあまり出ていません。

極力シンプルな構成にして、反復学習を無理なく行う工夫がされています。